|

Вернуться к содержанию

ГЛАВА XIV

Г-н Лонге утверждает, что он не умер

на Гревской площади

Г-н Лонге в своих записках, сделанных на следующий после этой ужасной ночи день, не придал особого значения отрезанным ушам г-на Петито.

«Женская натура, — пишет он, — весьма чувствительна. Я сужу об этом по волнению моей дорогой Марселины. Она не допускала и мысли о возможности отрезать уши г-ну Петито. Её мышление было для меня непонятно, но я счёл возможным извинить его, учитывая чрезвычайную возбудимость её чувств. Она утверждала, что у меня не было необходимости резать уши господину Петито. Я отвечал, что нет необходимости резать уши вообще кому-либо, равно как и убивать; и, однако же, 99 человек из 100, утверждал я — и никто меня тут не переспорит, — на моём месте убили бы г-на Петито, застав его ночью у себя дома. Даже она, женщина, могла бы это сделать, будь револьвер заряжен. Она этого не отрицала. Итак, разве, отрезая ему уши, я не доказывал тем самым, что убивать его не стоит?

Любой человек предпочтёт жизнь без ушей перспективе погибнуть с ними, и то, что произошло, настолько отвратит г-на Петито от ночных прогулок по чужим квартирам, как если бы он был мёртв.

— Я действовал во Благо ближнего, мягко и исходя из идеалов гуманизма.

|

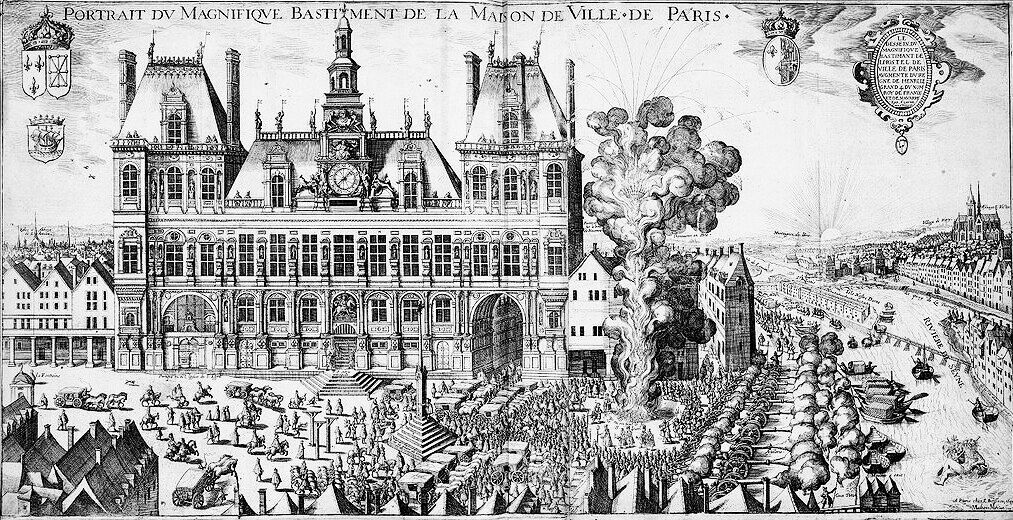

"Благородный разбойник Картуш"

немецкая гравюра

|

Логика этих речей успокоила её, и остаток ночи мог бы пройти нормально, если бы я не решил открыть ей наконец загадку моей личности — и всё из-за её желания узнать причину проявленной мной отваги, ведь раньше за мной такого не водилось. Продавая каучуковые штемпели, к виду крови не приучишься. Тогда я без обиняков сказал ей, что я — Картуш, и с каким-то бахвальством, удивившим меня самого, поведал ей о своих ста пятидесяти убийствах. Как я раньше и предполагал, она выскочила из кровати и поклялась, что ничто в мире не заставит её спать с Картушем. На лице её читались самые явные признаки ужаса, и она забилась за канапе. Более того, она заявила мне, что в ближайшее время потребует развода. Я более не мог бороться с собой и, услышав о её решении, разрыдался. Тогда она приблизилась ко мне и со всей деликатностью принялась объяснять, насколько тяжело её положение: раньше она считала, что вышла замуж за честного человека, а сейчас неожиданно выясняется, что она делит постель с самым ужасным из бандитов, и теперь у неё не будет и минуты покоя. Я вытер свои слёзы и посочувствовал ей; мы смогли утешиться, лишь когда я нашёл выход в постигшей нас катастрофе: "Мы попросим Адольфа, — сказал я, — ночевать у нас". Она сразу же согласилась с этим предложением, и мы договорились, что отныне у Адольфа в доме будет своя постель, подобно тому, как раньше для него был заведён отдельный прибор.

Действительно, Адольф явился по первому зову. Они с Марселиной заперлись в салоне и что-то там необычно долго обсуждали. Я, из скромности, удалился в свой кабинет.

Когда они вошли ко мне, было видно, что разговор у них состоялся очень оживлённый. Адольф грустно взглянул на меня и попросил сопроводить его на прогулке, которую он хотел предпринять этим утром. Марселина настаивала, чтобы я делал всё, что скажет Адольф, и я ей это пообещал. Мы вышли в город. Я спросил моего друга, не навело ли изучение документа на какие-нибудь любопытные новости относительно наших сокровищ. Он ответил, что это может подождать, а прежде всего нужно подумать о моём здоровье, для чего мы втроём этим же вечером отправимся поездом на виллу "Лазурные волны".

Я вновь перевёл разговор на Картуша, мысли о котором меня не оставляли; однако он, казалось, стремился уйти от ответа и избегал этой темы. Но я был так настойчив, что Адольф, видя меня уже на грани отчаяния, согласился наконец-то дать столь желанные для меня сведения. И вот он с пылом принялся излагать мне мою историю; я наконец-то смог узнать то, что меня так интересовало.

Я сказал ему, что в прошлый раз он остановился на истории моего призыва на войну, а сейчас мне хотелось бы узнать, как из солдата я смог стать самым известным бандитом мира. Ведь мои собственные воспоминания носили фантастический характер, они возвращались ко мне по собственной прихоти, и оттого о своём прошлом я имел лишь отрывочные представления. Он отвечал, что это произошло не сразу. После войны, как водится, бóльшая часть подразделений была распущена, и я с несколькими приятелями оказался в Париже, без средств и возможностей, не считая тех, что могли доставить мои личные умения и особые таланты. Я пустил их в дело столь удачно и с такой примечательной дерзостью, что мои друзья без колебаний выбрали меня командиром.84 Наша группа стремительно росла — пока люди добрые почивали, мы на парижских улицах в свои ряды собирали всех плохих.

|

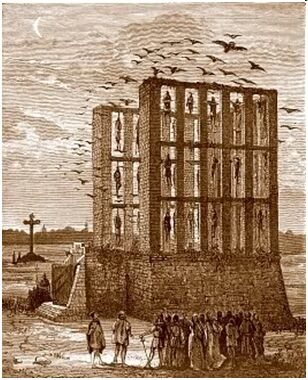

Картушевцы раздевают прохожего

(из книги "Картуш, король воров...")

|

Парижская полиция в ту эпоху была столь дурно устроена, что мне пришла в голову мысль этим заняться. Я был убеждён, что каждый парижанин, будь то буржуа, кюре или дворянин, в любой час имеет право без опаски прогуливаться по улицам своего прекрасного города. Я умело разделил силы, выделил каждому отряду по району для охраны и назначил толковых командиров, ставших моими верными лейтенантами. И стоило кому-либо выйти из дома в тёмный час или чуть ранее, как к нему подходила группа моих людей и очень вежливо просила поделиться определённой суммой или, если у него не было с собой денег, снять что-либо из одежды. Взамен ему давали пароль, и далее он мог в полной безопасности гулять сколько хочет, хоть до самого утра. Он мог не бояться, я был главой всех воров.

Я, Теофраст Лонге, был бы недостоин звания человека, если б не осмелился признаться: к стыду своему, я любовался столь чудесно выстроенным мною преступным предприятием. Увы, полностью преступным! Потому что моя мысль насчёт полиции хоть и была прекрасна, но её реализация в дальнейшем привела нас к таким крайностям, таким преступлениям против горожан, что, по моему мнению, их не могла извинить первоначальная чистота намерений. Буржуа нас не понял. Он зачастую сопротивлялся, и последствия были печальны. Духовенство, впрочем, против нас не выступало, поскольку мы уважали церкви. Священник-расстрига по кличке Ратишон нам даже оказывал некоторые услуги, что вскоре его заставило давать благословение ногами "communi patibulo".

Тут я попросил Адольфа объяснить мне латинские термины. Он отвечал, что если уж я действительно учился вместе с Вольтером в Клермонском колледже, то должен знать латынь и мог бы понять, что communi patibulo значит "на городской виселице". На языке того времени это означало, что его вздёрнули на Висельных Вилах85 — так тогда называли место казни.

— Да, знаю! — отвечал я. — Мы мимо них проходили, когда шли кутить со шлюхами в сторону Шкаликовой мельницы.

— О, виселиц было много, — отвечал Адольф, бросив на меня странный взгляд, значения которого я не мог понять. — В нашем добром городе их да позорных столбов всегда хватало. И вот тут…

Он опять странно на меня посмотрел. Я увидел, что мы находимся на площади Ратуши. Он сказал:

— Хочешь, пройдёмся через площадь?

— Если тебе надо, я перейду.

— А тебе доводилось через неё ходить?

— О, да, и часто!

— Тебе ничего не показалось ненормальным, ты ничего не ощутил? Ты ничего не вспомнил?

— …Ничего!

— А есть ли в Париже места, по которым ты не можешь пройти?

Вопрос был не просто глуп, но глуп настолько, что я ограничился лишь пожатием плеч и презрительной улыбкой.

— Что могло бы мне помешать пройти по тем местам, где я хочу пройти? Ты глупеешь, Адольф.

Так по-панибратски я с ним никогда ещё не общался. Но что ему жаловаться при таком бессмысленном вопросе. Однако его устремлённый на меня взгляд настаивал, что-то говорил, приказывал мне задуматься. Я вспомнил несколько ощущений, непонятных для меня. Подобное часто происходило, когда я проходил по улице Мазарини от площади Одеон к Институту. Стоило мне там оказаться, как я поворачивал — и шёл другой дорогой. Возвращаясь, я смутно осознавал, что делаю что-то не так, но объяснял себе это рассеянностью. Сейчас чем больше я об этом размышлял, тем меньше мне так казалось. Действительно, раз двадцать я оказывался на этом месте, и каждый раз поворачивал обратно. Никогда, никогда я не проходил этот кусок улицы Мазарини, что начинается у Институтского дворца и идёт до угла улицы Генего и Нового Моста. Никогда! Более того, когда я спускался по улице Мазарини, чтобы выйти на набережную, я останавливался на углу улицы Генего и с удовольствием шёл именно по ней!86 Я рассказал об этом Адольфу. Он спросил:

— А есть ли ещё и другие места, которые ты не можешь пройти?

Действительно, хорошенько поразмыслив — а это всегда полезно, — я обнаружил для себя невероятное: я никогда, действительно никогда не бывал ни на Новом, ни на Малом мостах. Также на углу улицы Вьей-дю Тампл был домик с решёткой на окнах и позолоченным рисунком солнца, перед которым я всегда отступал!

— А почему, — продолжал меня расспрашивать Адольф, — ты не можешь там пройти, ни по мостам, ни перед этим домом?

Тут я точно вспомнил почему — причина была самая что ни на есть естественная. Сперва мне казалось, что я её не знаю, но теперь мне было понятно, что это из-за мостовых.

— Из-за мостовых?

— Да, из-за их цвета, они красные. Я совершенно не могу переносить красный цвет мостовых. Но на красные кирпичи или черепицу внимания не обращаю.

— Итак, — повторил Адольф, склонившийся надо мной, как врач, слушающий биение пульса больного, — покрытие этой площади, оно для тебя не красное?

|

Гревская площадь

|

— Ты считаешь меня дальтоником?

— А ты в курсе, — резко произнёс он, — что раньше это была Гревская площадь?87

— Дьявол! Так это здесь стоял позорный столб, вон там платформа и эшафот, где в дни казней напротив улицы Ваннери возводили крест и колесо. И ещё там был старый угольный порт. Я повторял каждый раз, как тут проходил: "Надо беречься колеса!" Я этот совет давал всем своим друзьям, и Бургиньону, и Красавчику, и Гателяру, и Бараньей Голове. Хотя, уверен, никто из них им не воспользовался.

— Да и ты тоже! — произнёс Адольф. — Несчастный! Здесь ты перенёс последние пытки! Здесь тебя колесовали, тут ты в мучениях испустил дух на колесе!

Он был очень возбуждён, произнося всё это, но я рассмеялся ему прямо в лицо.

— Кто тебе рассказал эти глупости?

— Все историки единодушно…

|

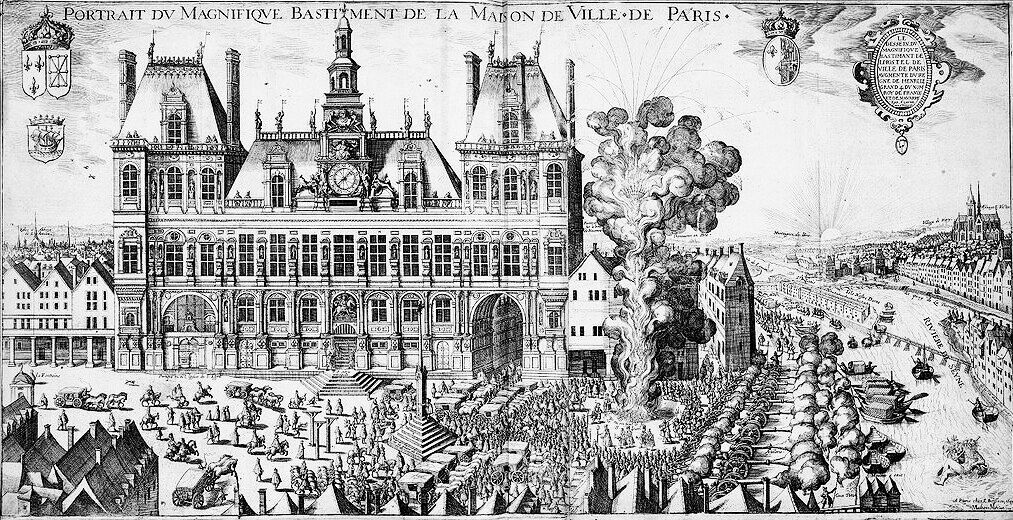

Виселица Монфокон

|

— Что за тупые скоты! Я прекрасно знаю, что умер на монфоконской виселице!88

— Ты умер на виселице Монфокон? Не разыгрывай меня! — закричал Адольф, уже не владея собой. — Ты умер в 1721 году на виселице Монфокон? Да там к тому времени уже давно не вешали!

Но я всё-таки кричал сильнее, и мы уже начали привлекать внимание прохожих.

— Я и не говорил, что меня повесили! Я тебе говорю, что я там умер!

Сказав, а точнее, прокричав это, я готов был призвать в свидетели собравшуюся толпу.

Её привлекла наша перепалка, хотя никто в ней явно ничего не понимал. Исключение составлял лишь некий интеллигентного вида господин. Похоже, он уловил суть, поскольку, обратившись к Адольфу и указывая на меня, с невыразимым спокойствием произнёс:

— Ну не будете же вы учить этого господина, где и как он умер!

Адольф, признавая своё поражение, опустил голову, и мы, успокоившись, рука об руку направились к улице Малый Мост.

Тем не менее, мне нужны были объяснения, я хотел знать, как историки описали мою смерть. Адольф, чтобы оправдаться, поведал мне басню, которая кочует сегодня по самым авторитетным трудам, поскольку выглядит основанной на самых достоверных данных. И я узнал, как обесчестили саму мою смерть!»

______________________________________________

Примечания переводчика:

84 "По завершении контракта демобилизованные солдаты зачастую становились на путь бандитизма.

Это явление приняло особо широкие масштабы в 1718 году, когда некий солдат сформировал компанию, осуществляющую рейды на дороге между

Парижем и Каном (столица деп. Кальвадос в Нормандии). Ирония судьбы в том, что к моменту его ареста около 30 охранявших стражников предпочли дезертировать,

опасаясь быть обвинёнными на основании его показаний". — Карл Пепин, Краткая история французской армии. Кстати, точно так же и Картуш у Леру сообщает, что после его ареста многие правоохранители сбежали в колонии, опасаясь, что он их сдаст под пыткой.

85 Висельные Вилы — Fourches Patibulaires. Как помнит любезный читатель, слово "Four" — кусок записи из записки Картуша. Бедный господин Петито, в главе XIII ещё пока не безухий, безуспешно перебирает однокорневые слова по словарю литературного языка, не учитывая возможности того, что записка составлена на воровском арго.

85 Висельные Вилы — Fourches Patibulaires. Как помнит любезный читатель, слово "Four" — кусок записи из записки Картуша. Бедный господин Петито, в главе XIII ещё пока не безухий, безуспешно перебирает однокорневые слова по словарю литературного языка, не учитывая возможности того, что записка составлена на воровском арго.

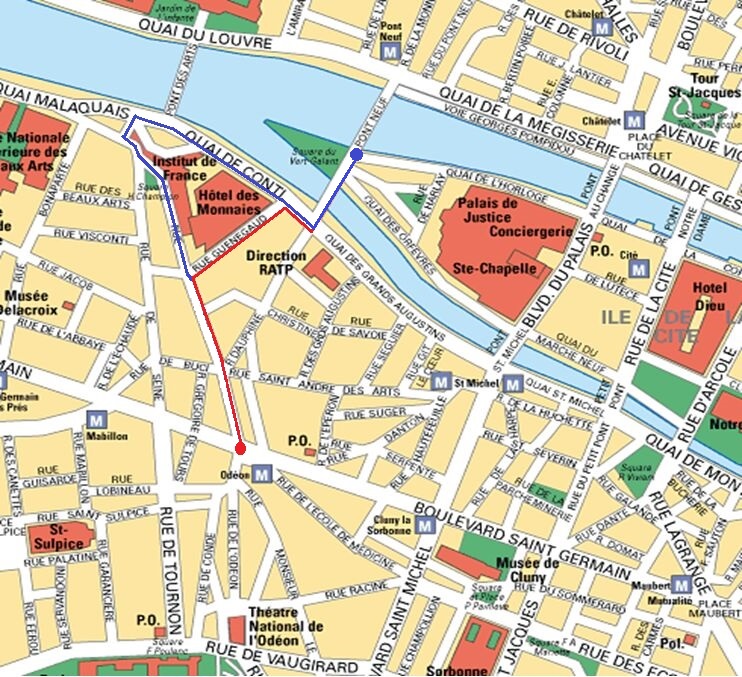

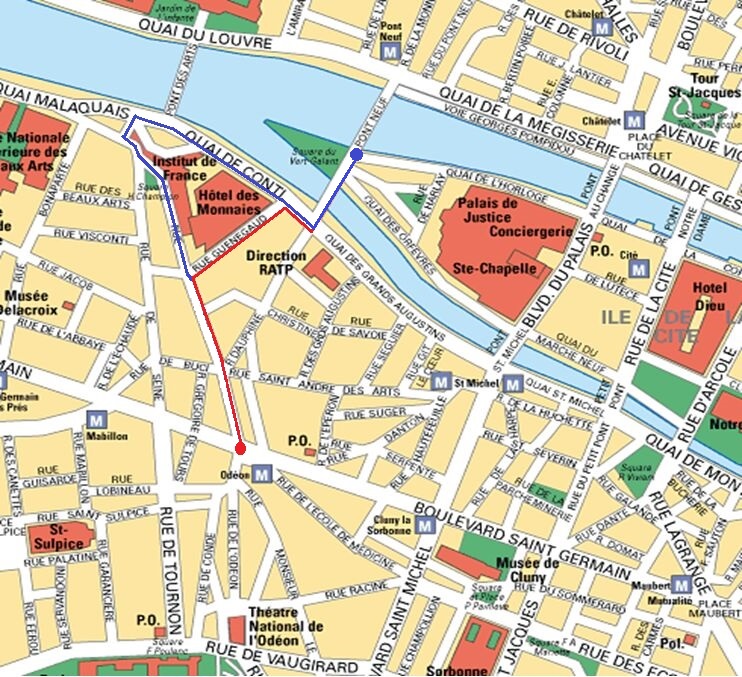

86 См. карту справа. Синей линией показан путь мимо Institut de France, по которому Теофраст-Картуш не мог ходить; красная линия — через улицу Генего с выходом на Новый мост (куда он тоже не заходил). С Нового моста, свернув направо, попадаешь в Консьержери. Упоминаемый там же Малый мост чуть правее, переходит в Rue de la Cité.

87 Гревская площадь (Place de Grève), старинное название площади перед ратушей в

Париже, в 1806 заменённое названием "площадь Ратуши" (Place de l'Hotel-de-Ville). Г. п. приобрела известность в связи с тем,

что в течение многих веков (до 1830) была местом казни.

На Г. п. было объявлено о создании временного правительства в период Революции 1848, провозглашены республика 4 сентября 1870, прокламации Парижской Коммуны в марте 1871. — БСЭ.

88 Огромная каменная виселица, построенная во владениях графа Faucon и поэтому прозванная Montfaucon (mont — гора, faucon — ястреб). Была расположена к северо-востоку от Парижа и представляла собой трехъярусное сооружение, возведённое на каменном фундаменте. Шестнадцать каменных столбов по периметру высотой 12 метров и три (на многих гравюрах — два) ряда горизонтальных балок создавали "матрицу" из ячеек шириной 3 метра. С балок свисали цепи, на которых вешали приговорённых. Таким образом, общая "вместительность" такой виселицы составляла около 45 человек. Кроме того, на гравюрах можно увидеть, что в одной ячейке могли быть повешены двое, так что при желании можно было за раз повесить до 90 человек. Разложившиеся трупы сбрасывались в специальный каменный колодец (оссуарий), так как хоронить повешенных было нельзя. Последняя казнь на Монфоконе была произведена около 1629, после чего сооружение было заброшено. В 1760 году сооружение было разрушено. После создания гильотины в 1790 году были разобраны последние столбы, напоминающие о гигантской каменной виселице.

|